監修弁護士 西谷 剛弁護士法人ALG&Associates 広島法律事務所 所長 弁護士

被相続人の生前に特別な貢献(=寄与)をした相続人に認められるのが“寄与分”です。

寄与分が認められた分だけ多く遺産を相続できるのですが、その分、他の相続人の取得分が減ってしまうことから、相続において争いが生じやすい問題のひとつです。

寄与分について合意できなければ、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。

調停では、具体的な証拠を示しながら、法律に沿った主張・立証を行うことが重要です。

本記事では、調停手続きで寄与分を主張する方法について、わかりやすく解説していきたいと思います。

Contents

寄与分とは

寄与分とは、被相続人の財産の維持または増加に特別な貢献をした相続人が、その貢献度に応じて遺産を多めに相続できるという制度です。

特別な寄与をした相続人と、なにもしていない相続人の公平を図る趣旨がありますが、他の相続人の取得分が減ってしまうことから、相続人同士で争いになりやすくなります。

寄与分が認められるためには、次に挙げる5つの要件を全て満たしていて、5つの寄与行為のいずれかに該当している必要があります。

<寄与分が認められる5つの要件>

- ①相続人であること

- ②期待を超える特別な貢献があること

- ③無償ないし無償に近い寄与行為であること

- ④寄与行為に継続性や専従性があること

- ⑤財産の維持・増加と因果関係があること

| 類型 | 寄与行為 |

|---|---|

| 家業従事型 | 相続人が被相続人の家業に従事していた |

| 金銭出資型 | 相続人が被相続人に対して資金や不動産の援助をしていた |

| 療養看護型 | 相続人が被相続人の療養や看護をしていた |

| 扶養型 | 相続人が被相続人の生活援助をしていた |

| 財産管理型 | 相続人が被相続人の財産を管理していた |

寄与分については、以下ページで詳しく解説していますのであわせてご参考ください。

寄与分について詳しく見る法改正により新設された「特別寄与料」との違いは?

特別寄与料とは、被相続人の財産の維持または増加に特別な貢献をした相続人以外の親族が、その貢献度に応じた金銭を相続人へ請求できる制度です。

寄与分とは、対象となる人・寄与となる行為・請求できる期間が異なります。

| 寄与分 | 特別寄与料 | |

|---|---|---|

| 対象となる人 | 相続人 | 相続人以外の親族 |

| 寄与となる行為 | 療養看護 労務提供 財産上の給付 |

療養看護 労務提供 |

| 請求できる期間 |

次のいずれか遅いとき

|

次のいずれか

|

寄与分を主張する方法と流れ

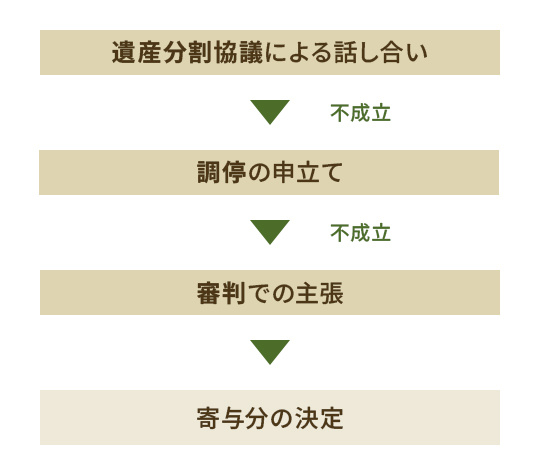

寄与分を主張する方法は、相続人同士で話し合う方法(遺産分割協議)と家庭裁判所の手続きを利用する方法(調停・審判)の2種類があります。

一般的には、【①遺産分割協議➡②調停➡③審判】という流れで手続きが進みます。

- 遺産分割協議

まずは、遺産分割協議で寄与分を主張します。

相続人同士で話し合って、寄与分や遺産分割について合意できれば、遺産分割協議書を作成して相続手続きを開始します。

⇩ - 調停

遺産分割協議で合意できない場合には、家庭裁判所へ調停を申し立てて寄与分を主張します。

調停では調停委員を介した話し合いが行われ、合意できれば調停成立となって調停調書が作成されます。

⇩ - 審判

調停でも解決できない場合は、自動的に審判へ移行します。

審判では相続人の主張や提出された資料・証拠をもとに裁判官が最終的な決定を下すため、法律に沿った主張・立証を行う必要があります。

寄与分を主張する調停には2種類ある

遺産分割協議を行ったものの相続人間では解決できない場合、家庭裁判所に調停を申し立てて解決をはかります。

寄与分を主張する調停には、【遺産分割調停】と【寄与分を定める処分調停】の2種類があります。

| 遺産分割調停 | 寄与分を含めた遺産分割全般を決定するための手続き |

|---|---|

| 寄与分を定める処分調停 | 寄与分についてのみを決定するための手続き |

- 遺産分割調停と寄与分を定める処分調停のどちらを申し立てる?

遺産分割協議調停のなかで寄与分に関する話し合いも行われることが多いですが、両方の調停を併せて申し立てた場合は併合して手続きが行われます。

調停は、調停委員が当事者双方から交互に事情を聴き、合意を目指して助言や解決案を提示しながら進められます。 - 話し合いがまとまらずに調停が不成立となった場合は?

調停不成立の場合には、自動的に審判へ移行し、裁判官が最終的な決定を下します。

遺産分割調停だけを申し立てていた場合には、遺産分割の審判のなかで寄与分についての決定をしてもらうことができないので、追加で寄与分の審判を申し立てる必要があります。

「寄与分を定める処分調停」の申立て方法

調停で寄与分を主張するにあたり、“寄与分を定める処分調停”を申し立てるにはどうすればよいのでしょうか。

以下、寄与分を定める処分調停を申し立てられる人(=申立人)や申立先、申立てに必要な書類・費用について解説していきます。

申立人

寄与分を定める処分調停の申立人になれるのは、被相続人の財産の維持・増加に特別の寄与をした相続人(=特別寄与者)です。

申立人を除いた、他の相続人全員が相手方となります。

申立先

寄与分を定める処分調停の申立先は、相手方である相続人の住所地を管轄する家庭裁判所です。当事者が合意で定める家庭裁判所へ申し立てることも可能です。

なお、遺産分割調停を行っている場合は、同じ裁判所が申立先になります。

申立てに必要な書類

寄与分を定める処分調停の申立てにあたっては、申立書とそれに添付する書類が必要です。

- 申立書1通、およびその写しを相手方の人数分

- 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本

- 相続人全員の戸籍謄本

- 相続人全員の住民票または戸籍附票

- 遺産に関する証明書や資料

(不動産登記事項証明書、固定資産評価証明書、預貯金通帳の写し、残高証明書など)

状況によっては、これら以外に追加書類の提出が求められることがあります。

寄与分の証拠となる資料とは?

寄与分を主張するにあたっては、寄与行為に応じた証拠資料を集める必要があります。

証拠となる代表的な証拠資料を表にまとめました。

| 類型 | 証拠となる資料 |

|---|---|

| 家業従事型 |

|

| 金銭出資型 |

|

| 療養看護型 |

|

| 扶養型 |

|

| 財産管理型 |

|

申立てにかかる費用

寄与分を定める処分調停の申立てには、次のような費用がかかります。

- 申立人1名につき収入印紙1200円分

- 連絡用の郵便切手

(申し立てる裁判所によって金額が異なります)

相続に強い弁護士があなたをフルサポートいたします

寄与分の請求に時効はあるのか?

寄与分の時効は、相続開始から10年です。

以前は過去の寄与分についてどこまででも遡って請求することができましたが、2023年4月1日の民法改正により次のように時効が定められました。

時効が完成すると寄与分が請求できなくなるため注意が必要です。

| 2023年4月1日以降に発生した相続 | 相続開始のときから10年 |

|---|---|

| 2023年3月31日以前に発生した相続 |

次のいずれか遅い方

|

- 寄与分と特別寄与料の時効は同じ?

相続人が対象の寄与分と、相続人以外の親族が対象の特別寄与料とでは、時効の期間が異なります。

特別寄与料は、【相続開始および相続人を知ったときから6ヶ月】または【相続開始のときから1年】のいずれかを経過すると請求できなくなります。

寄与分の主張が認められた判例

遺産取得について一部調停が成立した後、審判で被相続人に対する介護を理由とする寄与分が認められた裁判例をご紹介します。

【平17(家)1193号・平17(家)1194号・平17(家)1195号

大阪家庭裁判所 平成19年2月26日審判】

<事案の概要>

遺産分割において、不動産については相続人全員で共有取得することで一部調停が成立したものの、被相続人に対する介護や遺産運用による財産の増加を理由とする寄与分について審判で争われた事案です。

<裁判所の判断>

被相続人の介護を理由とする寄与分の申立てについて、申立人が被相続人から金銭を受領していたものの、他の相続人らも金銭を受領していたことから無償性は否定されず、かつ、申立人の介護の専従性が認められるとして、申立人の寄与分が認められました。

なお、資産運用による財産の増加を理由とする寄与分の申立てについては、単に株価が偶然上昇した時期をとらえて被相続人の保有株式を売却したことのみで特別の寄与と評価するには値しないとして、寄与分の申立ては却下されました。

寄与分に関するQ&A

寄与分の調停を経ずに、いきなり審判から申し立てることは可能ですか?

寄与分を主張する調停・審判は調停前置主義の適用がないので、審判から申し立てること自体はできます。

とはいえ、まずは話し合いによって解決するのが望ましいと考えられているため、実際には調停を経ずに審判を申し立てた理由を確認されて、裁判所から調停の申立てを促されることが多いです。

他の相続人が「調停証書」の内容に従わなかった場合はどうなりますか?

他の相続人が調停調書の内容に従わない場合には、強制執行で相手が相続した遺産を差し押さえることにより、寄与分を含めた調停調書の内容を強制的に実現することができます。

- 調停調書とは?

調停調書とは、調停で取り決めた内容をまとめた公文書のことです。

調停調書は判決と同じ効力を有する債務名義となるため、調停調書の内容が守られなかった場合は強制執行手続きが可能になります。

寄与分は遺留分侵害額請求の対象になりますか?

寄与分は遺留分侵害額請求の対象にはなりません。

そもそも遺留分侵害額請求は、特定の相続人に最低限補償された遺産の取得分である“遺留分”が遺言書や贈与によって侵害された場合に、その侵害額に相当する金銭の支払いを請求できることを指します。

したがって、遺留分侵害額の計算の対象になるのは遺贈、贈与で、寄与分は含まれていないのです。

そのため、遺留分を侵害するような寄与分を定めることも理論上は可能ですが、相続人間の公平をはかるためには、よほど特殊な事情がない限りは遺留分を侵害するほどの寄与分が認められる可能性は低いと考えられます。

遺留分侵害額請求については、以下ページもあわせてご参考ください。

遺留分侵害額請求について

寄与分の調停を有利に進められるよう、弁護士が全力でサポートいたします。

寄与分が認められると、他の相続人の遺産取得分が減ってしまうため、相続人同士の話し合いでは解決できず調停で解決をはかるケースが少なくありません。

調停では、法律や過去の裁判例に沿った主張と、具体的な証拠を示しながら立証することが重要になります。

弁護士であれば、寄与分を認めてもらうためにどのような証拠が必要で、どのように主張・立証すればよいかアドバイスし、調停を有利に進められるようにサポートすることが可能です。

弁護士法人ALGには、寄与分をはじめとした相続問題に精通した弁護士が在籍していますので、寄与分の請求や相続に関することでお困りの方は、お気軽にご相談ください。

-

保有資格弁護士(広島県弁護士会所属・登録番号:55163)